- Branding, História

Valter V Costa

- 06 de out. de 2022

O que não significa que você deveria rasgar todo seu trabalho ou questionar seus valores

Imagine um tênis. Pode ser qualquer tênis, desde que não tenha nenhuma marca gravada nele. Agora imagine que você queira vendê-lo. Sobre esse tênis, sem marca e sem história, você pode falar basicamente qualquer coisa.

Pode discorrer sobre seu conforto ou afirmar que ele pode ser o começo de uma trajetória atlética vitoriosa. Até mesmo tentar convencer o comprador de que ele é a próxima tendência da moda. Provavelmente, inclusive, já passaram pela sua cabeça marcas reais que utilizam cada um desses discursos para vender tênis.

De todo jeito, não importa que discurso bolemos aqui, o tênis que você imaginariamente segura na mão continua sendo o mesmo. Quer dizer, daria até para argumentar que ele muda porque nossa forma de vê-lo muda. Mas ele continua inerte, na dele. E, ainda assim, aberto a ser compreendido de dezenas de formas diferentes.

O mesmo vale para qualquer outro produto. Uma mesma mesa pode ser destacada pela sua rigidez e confiabilidade ou pelo fato de que uma família pode criar histórias marcantes ao redor dela. É possível até dizer que o mais provável de um consumidor sentir na prática é o conforto do tênis e a rigidez da mesa. Mas sabemos que esses não costumam ser os melhores argumentos de venda.

O ponto aqui não é opor racionalidade versus emoção ou dividir nosso cérebro em dois e apontar para qual lado devemos apelar ao fazer uma venda. O ponto é que nenhum desses argumentos falados é "mais verdadeiro" que outro. Todos são inventados. São narrativas.

Nenhum produto ou serviço nasce com um manual de instruções indicando a maneira "correta" de falar sobre ele. Igualmente para serviços e, naturalmente, marcas. O que é ótimo, porque permite que possamos explorar infinitos caminhos na comunicação deles.

A essa altura já deve estar claro, mas não custa reforçar: nada do que está sendo dito nesse texto reforça práticas para enganar o público. O que defendo aqui não é nada mais do que exercitar a imaginação nas narrativas de marca.

"Mentira" é um termo um tanto agressivo para defender esse argumento, claro. Mas se servir como o extremo que faz a gente questionar nossa ideia de verdade nesse processo, já cumpriu seu papel.

Agora que já chegamos até aqui, podemos substituir a mentira por outro termo mais sofisticado. A partir de agora vamos nos referir ao branding como ficção. Sim, nós designers somos ficcionistas.

Não consigo pensar em um exemplo melhor disso do que o caso da Häagen-Dazs, marca americana de sorvetes. O nome da marca foi criado para parecer nórdico, ainda que não tenha significado algum em nenhuma língua conhecida. Chegou inclusive a usar o nome de cidades escandinavas em embalagens para reforçar a ficção de que seria uma marca de origem europeia.

Agora que já chegamos até aqui, podemos substituir a mentira por outro termo mais sofisticado. A partir de agora vamos nos referir ao branding como ficção. Sim, nós designers somos ficcionistas.

Ninguém pode acusar a marca de ter mentido, já que ela nunca afirmou ser de qualquer outro país que não os Estados Unidos. Por outro lado, podemos especular que os benefícios que ela recebeu com essa decisão de nome são iguais ao de uma mentira, porque a maioria esmagadora do seu público deve se imaginar tomando um sorvete norueguês ou sueco e nunca vai parar para conferir a veracidade da informação presumida.

O que interessa mesmo é irmos mais longe e perguntarmos: de que importa separarmos esse tipo de decisão entre verdade e mentira? Qualquer uma dessas decisões criativas será uma ficção. Não existiria verdade alguma em a Häagen-Dazs se colocar uma marca tipicamente americana. Seria apenas uma ficção diferente (e, talvez, menos interessante).

Usemos a ficção no seu sentido mais conhecido, as obras ficcionais. Pense em romances ou filmes, por exemplo. No momento de consumo da obra, surge um contrato entre você e a obra, onde você se compromete a tomar o universo ficcional por realidade e a obra se compromete a manter seu convencimento disso.

O mesmo acontece para marcas e narrativas de branding. No momento de consumo, nós nos disponibilizamos a acreditar nessas narrativas, enquanto as marcas se dedicam a criar uma que nos pareça verossímil. É o caso de nos imaginarmos na Dinamarca tomando sorvete.

Não existe um jeito inerentemente verdadeiro de se posicionar, apenas escolhas entre histórias diferentes.

O que chamamos de branding hoje é um movimento que começa mais ou menos na metade do século XX, quando as empresas entenderam que os produtos e serviços ficavam cada vez mais parecidos uns com os outros. Portanto, elas deveriam ser mais claras na comunicação, mantendo uma consistência que permitisse o público diferenciar uma da outra.

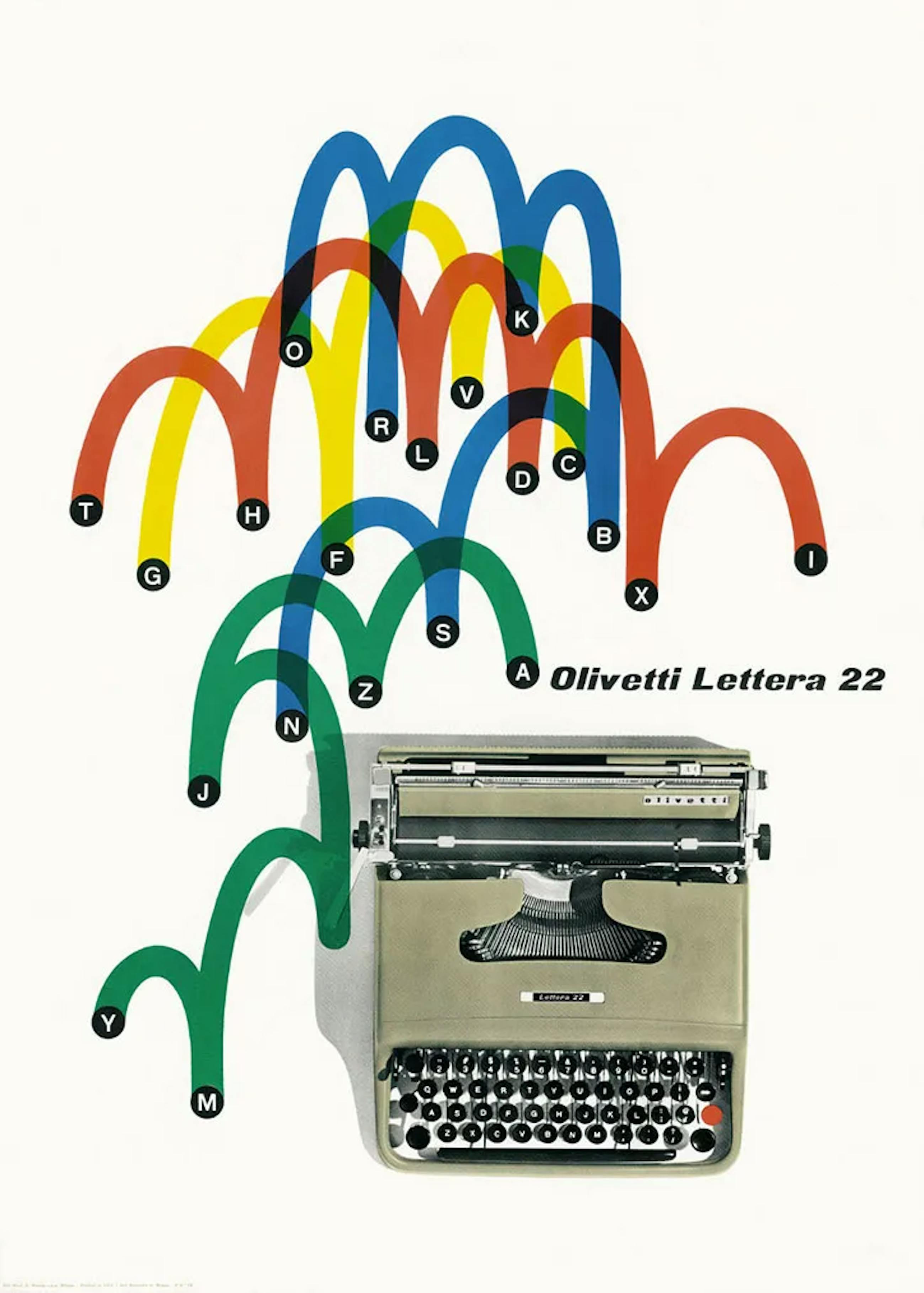

O primeiro grande case de branding teria sido o da Ollivetti, empresa produtora de máquinas de escrever, que utilizava o design para se posicionar como moderna e tecnológica.

Poster por Giovanni Pintori (1954)

A tendência iniciada nessa época cria o que conhecemos hoje como "marca" (a percepção de todos os ativos de uma empresa). Mais do que a marca, nasce aí um outro conceito que já exercita bastante nossa ideia de ficção: a personalidade de marca.

Mantendo uma coerência nos pontos de contato entre elas e os clientes, as empresas ganham a possibilidade de controlarem sua imagem, adotando atributos imateriais para si. Em última instância, passam a poder se passar por pessoas, com trejeitos e idiossincrasias próprias.

Se conseguimos, sem muito questionamento, acreditar na ideia de que uma empresa pode ter personalidade, nenhuma ficção derivada dessa deveria parecer distante da verossimilhança.

Uma vez que a própria existência de uma personalidade não nasce com as marcas, mas é sim fruto de decisões cuidadosamente calculadas, não existe motivo algum para acreditar que tenha algo de inato nas características dessa personalidade.

Inclusive, uma forma ainda mais radical de pensar sobre ficção nesses termos seria questionar os próprios atributos que as marcas usam para construir suas personalidades.

Se conseguimos, sem muito questionamento, acreditar na ideia de que uma empresa pode ter personalidade, nenhuma ficção derivada dessa deveria parecer distante da verossimilhança.

Costumamos pensar em qualidades (por exemplo, elegância, frieza, conforto, neutralidade, heroismo) como categorias fixas. Mas elas também são, veja só, ficções. Tudo bem, nesse caso podemos reparar algumas que são ficções muito compartilhadas e há muito tempo, mas ainda sim são ficções.

O que isso quer dizer? Muitas vezes olhamos um produto e temos o ímpeto de dizer o que ele é. Quais atributos ele nasce carregando e quais sensações ele evoca. Mas não existe verdade absoluta alguma dentro dele que defina tais categorias, nos forçando a nos adequarmos a elas. A ficção permite que a gente veja as coisas como elas podem ser, construindo significados novos.

Obviamente, isso não quer dizer que toda ficção é igualmente convincente, ou seja, que seu público vai embarcar em qualquer uma. Mas é aí justamente que o design entra.

Tudo isso para dizer que o papel do designer nesse processo não é o de clarear o caminho até chegar numa suposta verdade, que seria o mesmo que tentar encontrar uma solução já pré-pronta.

Mais instigante é pensar no designer como alguém que inventa uma resposta, fugindo de fórmulas supostamente universais. Se todo design é uma ficção, cabe a nós decidir o quão longe vamos levar as possibilidades de exploração dela.

Que história você imagina para sua marca?

- Vinila Regular

- Dupincel S Regular

- Odisseia Regular

Valter V Costa